Formation à distance : un cadre juridique en évolution

Cette première table ronde a permis de revenir sur trois décennies d’évolution du cadre juridique applicable à la formation à distance. Les intervenants ont retracé les grandes étapes réglementaires qui ont façonné la FOAD, depuis les premières circulaires jusqu’aux textes les plus récents qui réorientent les priorités des financeurs et redéfinissent les exigences de qualité, de traçabilité et de preuve.

Jacques Bahry, président fondateur d’AINOA, Sabrina Dougados, avocate associée chez Littler France, Goulven Droumaguet, directeur de la certification à France compétences, et Joël Ruiz, président de commission chez France compétences et ancien président d’AINOA, ont apporté un éclairage croisé mêlant expertise juridique, regard institutionnel et retour d’expérience.

Cette session interactive a permis de dresser un état des lieux précis, mais aussi de pointer les zones d’incertitude, les évolutions rapides du droit et les besoins d’accompagnement des organismes de formation.

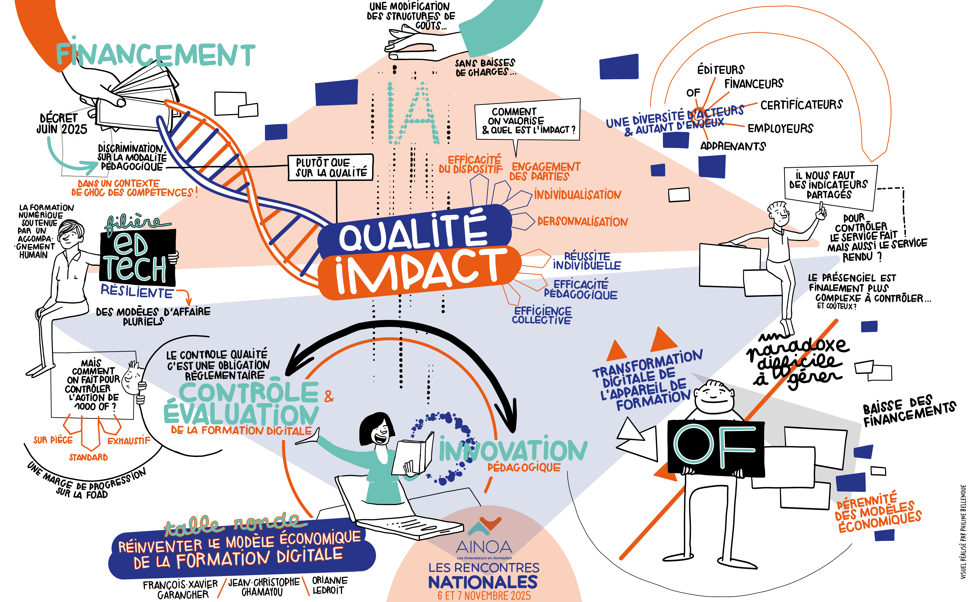

Réinventer le modèle économique de la formation digitale

Dans un contexte marqué par la baisse des financements publics, l’évolution des exigences réglementaires et la nécessité de démontrer la valeur des dispositifs numériques, cette deuxième table ronde a interrogé les fondements économiques de la formation digitale.

François-Xavier Garancher (Caisse des Dépôts), Jean-Christophe Chamayou (président d’AINOA) et Orianne Ledroit (EdTech France), accompagnés par l’animation d’Aurélia Bollé (déléguée générale d’AINOA), ont analysé les modèles actuels, leurs limites et les leviers de transition possibles.

Les échanges ont montré la nécessité de penser autrement la valeur, de relier ingénierie pédagogique, qualité, innovation et soutenabilité économique, et de développer des modèles diversifiés et plus résilients.

La facilitation graphique représente cette tension entre contraintes budgétaires, innovation nécessaire et enjeux de qualité, tout en soulignant l’importance d’un dialogue renforcé entre financeurs, institutions et acteurs de terrain.

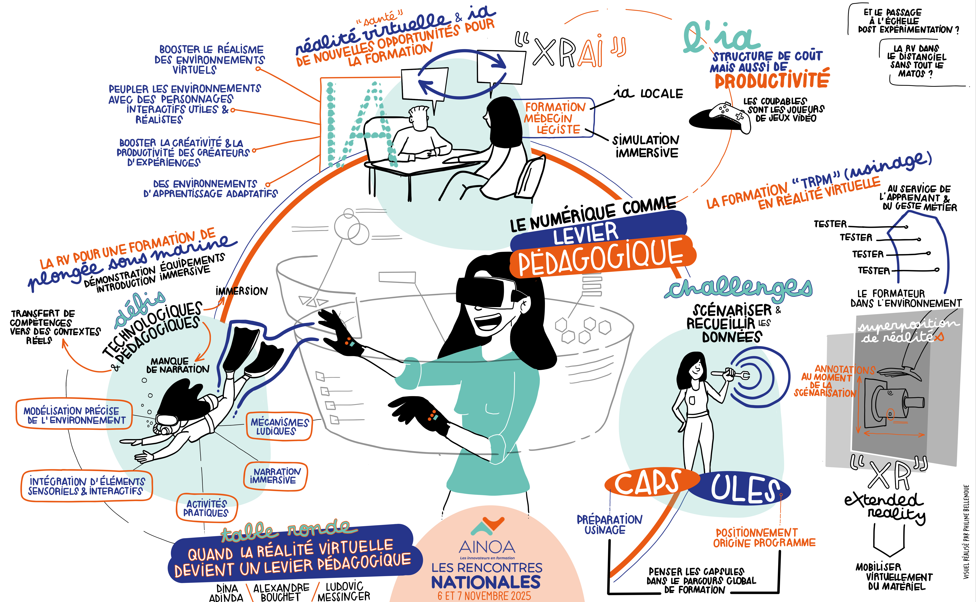

Quand la réalité virtuelle devient un levier pédagogique

La dernière table ronde de la journée s’est penchée sur les promesses pédagogiques de la réalité virtuelle et des dispositifs immersifs. Comment ces outils peuvent-ils favoriser l’engagement, développer l’autonomie des apprenants ou soutenir l’acquisition de compétences transversales ?

Les intervenants ont articulé résultats de recherche, retours d’expérience et démonstrations concrètes.

La table ronde réunissait Dina Adinda (Université Paris Nanterre), Alexandre Bouchet (CLARTE) et Ludovic Messinger (3E Innovation), sous l’animation de Béatrice Laurentin (Centre Inffo).

Ensemble, ils ont proposé un panorama complet des usages actuels : formation immersive, simulation, environnement sécurisé d’expérimentation, scénarios d’entraînement, ou encore hybridation entre VR et dispositifs plus classiques.

L’illustration traduit cette diversité de pratiques et les grands leviers identifiés : immersion, engagement, répétition, sécurisation, mais aussi limites, conditions de réussite, et importance de la médiation pédagogique.